Was ist eine LEG?

Christian Stalder: Eine LEG können Sie sich wie einen Marktplatz vorstellen, auf dem lokaler Solarstrom angeboten und gekauft wird. Mehrere Parteien innerhalb eines Quartiers oder des gesamten Gemeindegebiets schliessen sich zusammen, um über das bestehende Stromnetz lokal produzierten Solarstrom zu verbrauchen. Zu diesen Parteien gehören Besitzerinnen oder Besitzer von Solaranlagen, Stromkonsumentinnen und -konsumenten wie Haushalte oder Firmen und optional auch Betreiber von Stromspeichern.

Ist das eine komplett neue Idee?

Nein. Mit der Eigenverbrauchsgemeinschaft und dem Zusammenschluss zum Eigenverbrauch gibt es schon ähnliche Modelle (siehe Überblick am Ende). Genau wie bei der LEG ist die Bedingung auch bei diesen Modellen, dass der Strom gleichzeitig produziert und verbraucht wird. Sie sind aber auf einzelne oder wenige Gebäude beschränkt. Mit den LEGs wird dieser Radius nun auf das gesamte Gemeindegebiet erweitert.

Warum schafft der Bund auf das Jahr 2026 hin diese neue Möglichkeit?

In der Schweiz soll die Anzahl Solaranlagen weiter steigen. Das neue Modell der LEGs macht es finanziell interessanter, in Solaranlagen zu investieren. Denn je mehr des produzierten Solarstroms direkt an Konsumierende verkauft wird, desto besser rentiert sich eine Solaranlage. Der Grund dafür: Von den Teilnehmenden der LEG erhält die Besitzerin oder der Besitzer der Solaranlage in der Regel einen höheren Preis für den Solarstrom als vom lokalen Energieversorger. Dieser legt seine Einspeisevergütung nach Vorgaben des Gesetzgebers fest.

Hat eine LEG auch Vorteile für die Teilnehmenden, die den Solarstrom konsumieren?

Ja. Sie können auch ohne eigene Solaranlage lokal produzierten Strom beziehen – und dies erst noch zu einem günstigen Preis. Denn für den Strom der LEGs gilt ein um bis zu 40% reduzierter Netznutzungstarif.

Sind LEGs auch mit Nachteilen oder Herausforderungen verbunden?

Wer eine LEG gründet, braucht erstens den Willen und die Zeit, Teilnehmende zu finden – also Abnehmerinnen und Abnehmer für den Strom. Zweitens kann die korrekte Abrechnung des Stromverbrauchs innerhalb der LEG anspruchsvoll sein.

Welche Rolle spielt der lokale Energieversorger bei LEGs – in Lenzburg die SWL Energie AG?

Die Betreiberinnen und Betreiber von LEGs benötigen für die Abrechnung von allen Teilnehmenden die Daten dazu, wie viel Solarstrom sie bezogen haben. Diese Messdaten liefern wir ihnen.

Wer kann eine LEG gründen?

Jede Person kann eine LEG gründen – sogar, wenn sie keine eigene Solaranlage besitzt. Allerdings gibt es ein paar Bedingungen zu erfüllen. Alle Teilnehmenden einer LEG müssen sich innerhalb des gleichen Netzgebiets befinden, was in der Regel dem Gemeindegebiet entspricht. Zudem muss die Gesamtleistung der Solaranlagen einer LEG mindestens 5% der Anschlussleistung aller Teilnehmenden betragen.

Wie unterstützt die SWL Energie AG die Gründung von LEGs?

Wir ermöglichen unseren Kundinnen und Kunden, die Plattform LEGhub zu nutzen. Sie erleichtert Besitzerinnen und Besitzern von Solaranlagen, eine LEG zu gründen, und interessierten Stromkonsumentinnen und -konsumenten, eine LEG in ihrer Umgebung zu finden und ihr beizutreten. Diese Datenplattform soll ab Herbst 2025 zur Verfügung stehen.

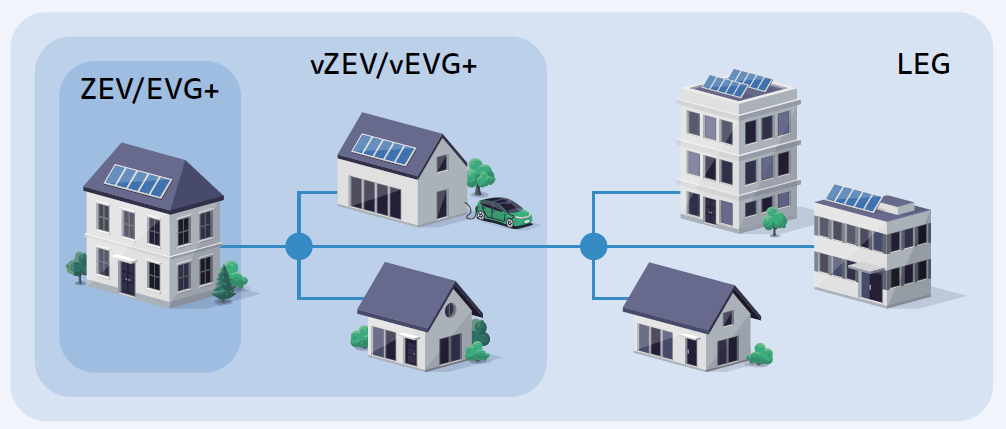

Eigenverbrauch von Solarstrom: Weitere Modelle im Überblick

Eigenverbrauchsgemeinschaft (EVG+)

Bei der EVG+ decken die Bewohnerinnen und Bewohner eines Gebäudes ihren Strombedarf soweit möglich mit dem eigenen Solarstrom. Der restliche Strom stammt aus dem Netz. Alle Beteiligten bleiben Kundinnen und Kunden ihres Energieversorgers. Die elektrische Installation muss nicht angepasst werden. Dieses Modell ist für die Teilnehmenden finanziell interessant, weil auf den Solarstrom kein Netzentgelt und keine Abgaben anfallen.

Zusammenschluss zum Eigenverbrauch (ZEV)

Ein ZEV unterscheidet sich in einem wesentlichen Punkt von der EVG+: Er funktioniert für die Teilnehmenden wie ein Energieversorger und muss deshalb die gesamte Abrechnung übernehmen. Oft werden spezialisierte Anbieter damit beauftragt. Zudem muss meist die elektrische Installation angepasst werden. Bedingung für einen ZEV: Es darf lediglich einen Anschlusspunkt ans öffentliche Stromnetz mit einem einzigen Messpunkt geben.

Virtueller ZEV (vZEV)

Der vZEV ist Anfang 2025 eingeführt worden und eine Weiterentwicklung des ZEV. Er ermöglicht, den Solarstrom auch über einen Messpunkt hinaus zu verkaufen – also zum Beispiel an die Nachbarschaft. So lässt sich ein noch höherer Eigenverbrauch erreichen. Bedingung: Alle teilnehmenden Gebäude haben eine direkte und eigenständige Anschlussleitung zum gleichen Verteilerkasten. Der Stromverbrauch der Teilnehmenden wird an mehreren Messpunkten erfasst und virtuell zusammengerechnet. Wie beim ZEV ist der Solarstrom von Netzentgelt und Abgaben befreit.

/www.swl.ch/file/2529/Christian_Stalder.jpg)